7月4日,從校團委傳來喜訊,在近日由團中央青年誌願者行動指導中(zhōng)心組織開展的(de)全國各(gè)類(lèi)大學生(shēng)誌願服務示範宣講團遴選活動中,常州工業職(zhí)業技術學院多支宣(xuān)講(jiǎng)團入選。

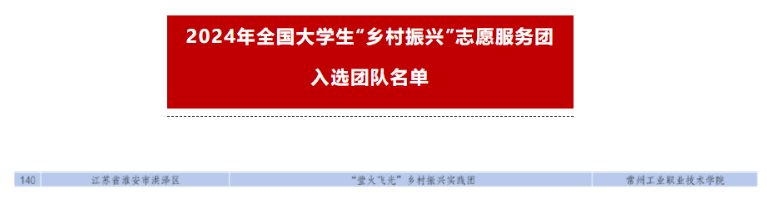

信息工程學院“螢火飛光”鄉村振興實(shí)踐團

實踐團通過拜訪當地政府,了解當地民生(shēng),致力於幫助和引導青年(nián)學生(shēng)了解認知鄉村,積極助力鞏固拓(tuò)展(zhǎn)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉村振(zhèn)興有效銜(xián)接,幫助發展鄉村產業(yè),改善基礎設施,美(měi)化鄉村環境,提升鄉風文明,促進鄉村公共服務,講好鄉村振興故事,以實(shí)際行動踐(jiàn)行初心(xīn),為鄉村振興凝聚青春力量,形成豐富多彩的實踐成果。

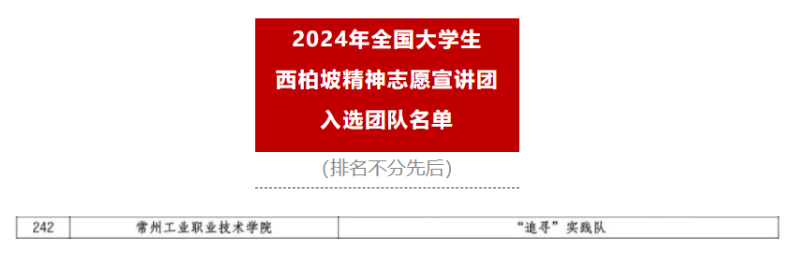

機(jī)械與交通學院“追尋(xún)”實(shí)踐隊誌願宣講團

團隊圍繞以“謙(qiān)虛謹慎、艱苦奮(fèn)鬥、實事求是、一心為民”為(wéi)核心內容的西柏坡精神,憑借對紅色文化的深刻理解(jiě)與傳承熱情,成功入(rù)選2024年全國大學(xué)生西柏坡精神誌願宣講團。“追尋”實踐隊主要由機(jī)械設計、模具專業(yè)學生組成,以“賡續紅色血脈,傳承紅色基因,弘揚西柏坡精(jīng)神”為行動指南,傳承和弘揚謙虛謹(jǐn)慎、艱苦奮鬥(dòu)的作風,致力於將西柏(bǎi)坡(pō)精神(shén)的紅色基因融入(rù)中國式現代化的(de)時代(dài)內涵(hán)中。團隊探索紅色文化精神的實踐路徑,開展活動宣講20餘場,理論宣講功底紮實,深入挖掘紅色文化資源。

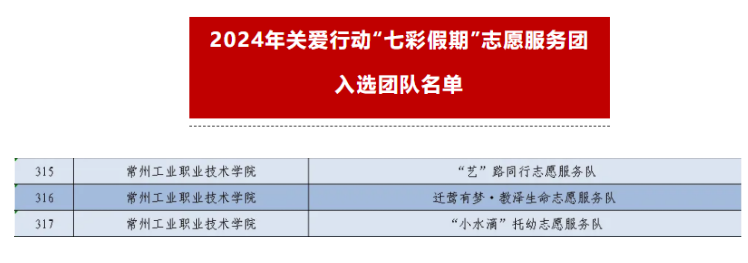

機械與交通學院“藝”路(lù)同行暑期(qī)誌願服務隊

團隊依托共青(qīng)團(tuán)雷鋒(fēng)崗和“文藝(yì)輕騎兵”心理工作室,在菱溪社區等多地開展暑期誌願實踐,通過紅歌傳唱,築牢兒童的思想根基;學習常州鄉音,講好家鄉故事,領略非遺魅力;開展文藝匯演和交流,強化對中(zhōng)國傳統音樂的認知、提升稟賦素養;開展文創製作、綠植領養等倡(chàng)導環保理(lǐ)念,提高環保意識。積極響應社區開辦的“寧(níng)聚力,零距離”大型萃園(yuán)服務公益集市(shì)活動,參與現場(chǎng)誌願服務過(guò)程,進行環保、文創等宣傳活動,開展便(biàn)民(mín)誌願服務。

信息工程學院“遷鶯有夢·教澤生命”的誌願服務團隊

團隊致力於為隨遷子女提(tí)供全麵的(de)生命教育活(huó)動,圍繞四大核(hé)心議(yì)題展開,喚醒孩(hái)子們(men)的生命意識,幫助他(tā)們形成(chéng)正確的(de)生(shēng)命價值理念(niàn),積極創造並提升生命價值(zhí),掌握生命意義,正確處(chù)理生命體之間的關係,並傳授日常所需的生命安全知識和必要的生存技能常識。

旅遊與康養學院“小水滴”托育實踐團

團隊由旅遊與康養(yǎng)學院嬰幼兒托育服務專業的師生誌願者組成。團隊結合專業特色,赴常州(zhōu)市白雲社區、東方社區、四川省涼山彝族自治州嘎日鄉、貴州省六盤水市花戛鄉布(bù)依族苗族彝族聯合村等多個省市社區、鄉村(cūn)開展托育服務(wù)活(huó)動。曾(céng)獲評江蘇省優秀青年誌願服務(wù)項(xiàng)目、江蘇省(shěng)暑期“三下鄉”社會實踐優秀團(tuán)隊等多項榮譽。

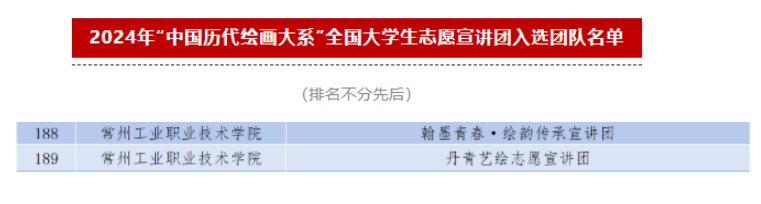

信息工程(chéng)學院“翰墨青春·繪韻(yùn)傳承”宣講團

宣講團具有傳(chuán)播“美術精神”的使命感和責任感,致力於以創新的方式傳(chuán)承和弘揚中華優秀傳統文化。團隊匯聚了一群(qún)來自電(diàn)子信息、電子商務、藝術史(shǐ)等不同專業背景,充滿熱情和創意的年輕人。通過結合大數據(jù)信息技術和文(wén)化傳承理念,致(zhì)力於打造(zào)具有時(shí)代特色的文化傳播項目(mù),提升民眾(zhòng)對中國(guó)繪畫藝術的認(rèn)識和熱愛,增強文化自(zì)信,推動中(zhōng)國曆代繪畫內涵在現代社會的傳播和發展(zhǎn)。

藝術創意學院“丹青藝繪”誌(zhì)願宣講團

宣講團秉持著“專(zhuān)業+實踐”的服務理念,發揮專業特色,豐富宣講方式,讓中華優秀傳統文(wén)化在新時代發新聲、凝心神(shén)。在實際開展過程中,宣講團充分依托藝術創意學院現有的(de)校地共建資源、大中(zhōng)小思政課程一體化項目、“吾有優學彩虹橋”項(xiàng)目等,圍繞“口口相傳、聲聲入耳、影入人心、指尖生花”四維度,深(shēn)入常州各地開展形式多樣的文化宣講活動,進而擴大“中國曆代繪畫大(dà)係”這一(yī)文化工程的影響力與傳播力(lì),吸引更多有專業特長的學生加(jiā)入其中,形成(chéng)集聚效應。(來源:常州工業職(zhí)業技術學院)

|

關閉窗口

打印文檔

|