日前,計算機與人工智能學(xué)院 阿裏雲大數據學院 軟件學院楊千裏博士與美國萊斯大學、美國貝勒醫學院和美國西北大學合作,成功發現獼猴大腦在完成複雜感知抉擇任務中,利用初級視覺皮層群(qún)體(tǐ)神經元進行了近似最優的非線性神經計算。該研究成果推(tuī)動了人類理解大腦作為一個智能器官如何完成日(rì)常感(gǎn)知複雜決策,以便未來依據不同腦區在大腦進行複(fù)雜決策(cè)時關於抽象策略的表征、整合和動態切換的功能,更高效地利用(yòng)腦機接口、深腦刺(cì)激等技術治療精神類疾病,也有助於啟迪開(kāi)發新型人工智能(néng)算法實現更複雜的現實實際抉擇任務。

感知和抉擇是靈長類(lèi)動物最重要的高級思(sī)維活動,然而對於複(fù)雜感知和抉擇的神經(jīng)計算機製的研究往往麵臨(lín)實驗範式過於簡單、計算(suàn)模型不通用的(de)挑戰。針(zhēn)對這一挑戰,團隊著力構建了更符合大腦生物學原理和數學上(shàng)更為自洽的非線性神經編解碼模(mó)型。該理(lǐ)論框架服從冗餘代碼的數學假設,提出當(dāng)皮層神經元比初級感覺神經元(yuán)的數量級大很多時,其編碼的信息必須受限於初級感覺係統所蘊含的信息量。同時預測,如(rú)果大腦以最佳方式使用神經元群體的(de)信號,其信息量更大的模(mó)式應該與動物的選擇更為相關。在此基礎上,團(tuán)隊探究了具(jù)體感知任務中大腦進行神(shén)經編解碼的(de)形式和效率(lǜ),並通過行為學實(shí)驗以及獼猴初級視覺皮層群體神經元反應的數據分析,成功發現了大(dà)腦在采用近似最優非線性計算以完成複雜感知和抉擇。相關研究不僅對揭示複雜感知抉擇的神經計(jì)算機製具(jù)有(yǒu)深(shēn)遠的科學意(yì)義,並在分析其他涉及複雜感知和抉擇認知(zhī)任務的神經計算機製中(zhōng)有(yǒu)廣泛(fàn)的(de)應用潛力。

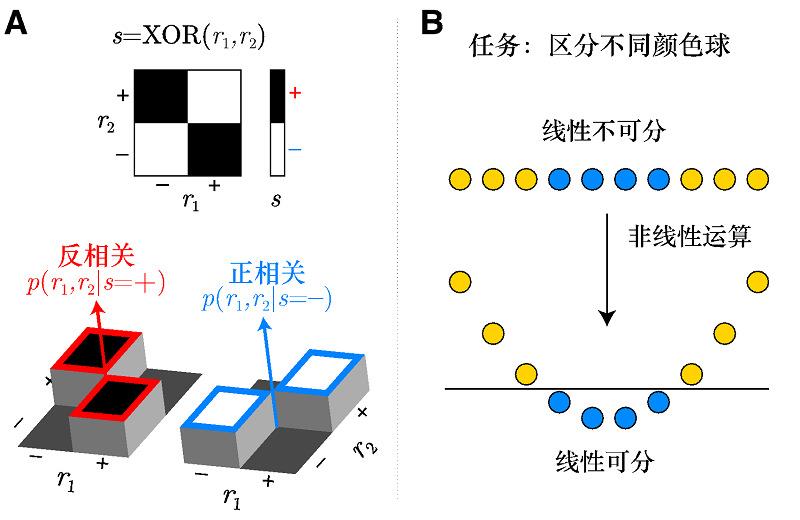

圖1: 非線性神經編碼示例

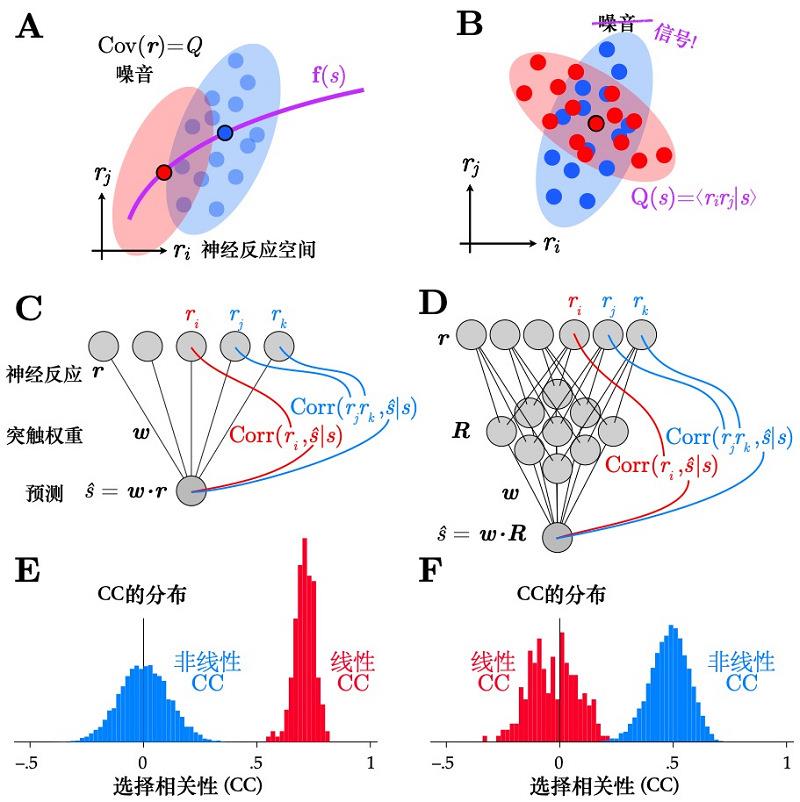

圖2: 非線性選擇相關性分析

該研究成果全文“Revealing nonlinear neural decoding by analyzing choices”(《從(cóng)獼(mí)猴行為中揭示非線(xiàn)性神經(jīng)解碼機製》)於11月16日發表於Nature Communications(《自然通訊》),文(wén)章第一作者(zhě)楊千裏博士是我校計算(suàn)機與人工智能學院 阿裏雲大(dà)數據學院 軟件學(xué)院2018年引進的高層次(cì)人才,該研究工作得到國家自然科學(xué)基金委和江蘇省教育廳(tīng)的(de)資助。(通訊員/沈(shěn)達滿 任濤 審核/陸恒 喬增偉)

論(lùn)文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-26793-9

|

關閉窗口

打印文檔

|